Die letzten Wochen und Monate geisterten mehrere komische Acronyme durch die Medien: SOPA, PIPA und ACTA. Gesetzesvorschläge, die auf starken Widerstand gestoßen sind, gab es ja bekanntlich schon öfters. Dass aber auf „lokale“ Gesetze weltweit koordinierte Proteste folgen ist aber neu. Fangt man an, sich diese Gesetzesvorhaben und internationale Handelsverträge etwas näher anzuschauen, dann fangt man schon ziemlich schnell an, sich am Kopf zu kratzen und schnell zu radikalisieren…

Vor knapp 2 Jahren habe ich bereits einen Beitrag geschrieben über die neue Content-Welt. Damals schrieb ich über die zersplitterten Versuche der Medienindustrie ihren Content in Form von Büchern, Musik oder Filme an die Kunden zu bringen. Klar, Onlinepiraterie ist definitiv nicht der richtige Weg. Musiker, Autoren, Filmemacher wollen durchaus ihr Geld verdienen. Und mit guten Onlinestrategien sollte dies auch ganz gut gelingen. Große Konzerne wie Apple oder Amazon haben mit ihren Onlinemusikläden großen Erfolg mit einem einigermassen guten Preis-Leistungsverhältnis. Zeitschriften wie Spiegel oder die Bildzeitung kann man stellenweise Stunden vorher online lesen, bevor die ersten Kioske aufmachen. eBooks machen bei Reisen das schwere Mittragen von dicken Büchern überflüssig. Tolle neue Welt nicht? Wäre da nicht die ewige DRM-Quengelei. Jeder, der versucht hat, für einen guten Freund ein Mixtape zu erstellen, weiss wovon ich spreche. In den 80ern und 90ern, als man noch große physikalische Musik-Sammlungen hatte, tauschte man Musik noch auf Kassetten aus. Man legte seine CD in den CD-Spieler, eine Kassette in den Tape-Rekorder und ließ dann die CD laufen. Man zog sich also eine schöne Analogkopie auf ein Magnetband, das man in Zukunft auch mal wieder überspielen konnte. Und ja… Das Erstellen eines 90-Minuten Mixtapes dauerte … mindestens 90 Minuten. Mittlerweile haben sich die Zeiten geändert. Mixtapes sind Teil der Geschichte geworden. Musik wird massenhaft auf mehrere Gigabyte große MP3-Player aufgespielt. War die Kassettenmusik der 80er und 90er noch eine sorgfältige Auswahl der aktuellen Hits, so sind heutige MP3-Player eigentlich nur noch eins: Mit allem möglichen Kram gefüllt, unsortiert und Hauptsache viel. Ist dies vielleicht auch eine Nebenwirkung des Content-Breis, der heute veröffentlicht wird, so hat sich aber das Leben deutlich erschwert. Das Erstellen von Privatkopien ist massiv erschwert worden, Inhalte werden an bestimmte Geräte gebunden und jegliche freie persönliche Verwendung wird eingeschränkt. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Bis vor wenigen Jahren waren Musikstücke im iTunes Store in zwei Varianten erhältlich: Eine Variante mit DRM und eine ohne DRM. DRM steht für Digital Right Management und ist bei vielen Internetnutzern so etwas wie ein Haßbegriff geworden. Die Variante mit DRM kostete standardmäßig 99ct und beinhaltete Einschränkungen wie „Man darf ein Musikstück nur an insgesamt 5 Rechnern mit einem iTunes Programm verwenden“ oder „Man darf ein Musikstück nur eine bestimmte Anzahl mal auf eine CD brennen“. Weiterhin kann man das Musikstück natürlich nur an einen iPod übertragen. Andere MP3-Player sind aussen vor gelassen, auch weil Apple ein eigenes Musikformat verwendet. Angenommen man hätte keinen iPod, müssten man sich zuerst einmal die Rechte besorgen (kostete 30ct. extra pro Titel), dann konnte man das Musikstück in ein MP3 verwandeln und dann auf den MP3-Stick übertragen. Toll! Was man alles machen darf, um auf der legalen Seite zu stehen. Mittlerweile sind die DRM-Einschränkungen weitaus zurückgefahren worden im iTunes Store und es ist nun nicht mehr mit erheblichem finanziellen Aufwand möglich seinen Noname-MP3-Player zu füllen.

Aber wie kriegt man dann die Musik von einem angemeldeten Rechner auf den iPod, auf das iPad oder das iPhone… oder… auf alle drei. Nun, man hat sich bis vor kurzem ein Musikstück auf einem Gerät gekauft und überträgt dann das Lied per Synchronisierung auf die anderen Geräte. Was durchaus umständlich ist. Oft kam es auch vor, dass bei der Synchronisierung etwas schief gegangen ist, eine frühere Sicherheitskopie wiederhergestellt wurde und neue Musikstücke, die auf einem iPod gekauft worden, gelöscht worden sind, bevor man das Lied übertragen konnte. Das 99ct. teuere Musikstück war dann weg. Toll, ne? Mir ist das durchaus ein paar Mal passiert und ich hatte das Glück, dass das iTunes Kundenpersonal schnell reagiert hatte und ich mir das Lied ausnahmsweise noch mal runterziehen konnte. Erst seit kurzem, nachdem es eine Übereinkunft mit der GEMA gegeben hat, ist iTunes in the Cloud verfügbar, mit der man jedes Musikstück erneut und auf jedes Gerät wieder runterladen kann, ohne das Gerät synchronisieren zu müssen. Doch zur GEMA später mehr.

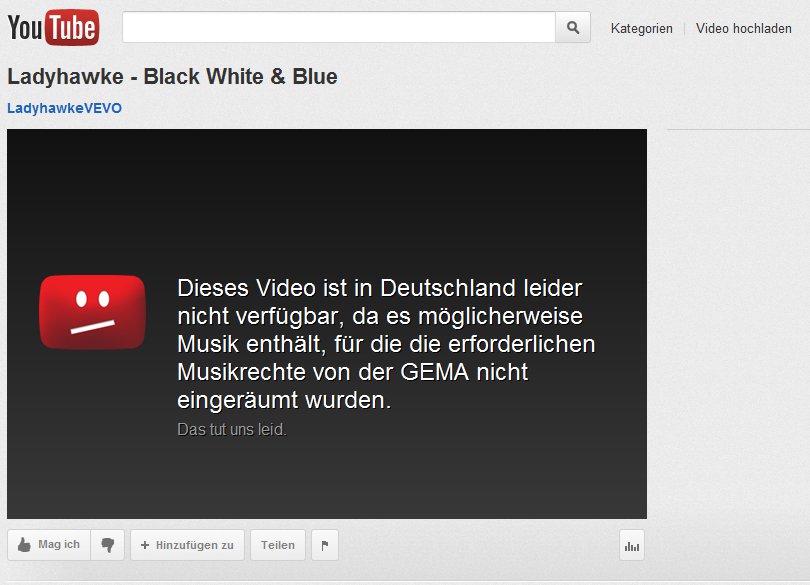

Kann man damit immer noch alle mögliche Musikstücke hören? Nicht wirklich, denn das globale Internet ist noch immer zerstückelt in kleine lokale Internetze, die sich möglichst effektiv gegenüber anderen Ländern abgrenzen wollen. Ich lebe zum Beispiel etwa 10 Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Vor ein paar Jahren mochte ich u.a. die elektronischen Lieder der Musikerin Alizée. Da ich auch Musiksammler bin und gerne Remixe höre, wollte ich natürlich auch die damals aktuellen Singles kaufen im iTunes Store. Doch im deutschen Store war tote Hose… und die Hose ist auch heute noch tot. Wo gibts dieses Album denn dann zu kaufen? Im französischen Store natürlich. Kommt man da rein? Natürlich nicht, denn Apple achtet darauf, dass ein angemeldeter Email-Kontakt nur einmal für einen lokalen Store verwendet werden darf. Weltweit. Da die Vertriebswege der Content-Inhaber aber sehr intransparent sind, kommt es verdammt oft vor, dass Musiksammler so schnell ausgegrenzt werden. Natürlich gibt es Umwege, aber es macht wieder deutlich, dass einem normalen Bürger der Zugang für ein musikalisches Paradies erschwert wird. Denn, geben wir es nun ernsthaft zu: Napster war ein musikalisches Paradies. Jede Art von Musik war erhältlich. Ohne Ländergrenzen. Ohne größere Probleme. Ich frage mich, wieso nach knapp 14 Jahren seitdem Napster zum ersten Mal zum Download angeboten wurde, die Musikindustrie noch nicht eine weltweit verfügbare Plattform entwickelt hat, in der man nicht nur den physikalisch nur in Großbritannien veröffentlichten Remix eines aktuellen Hits findet, sondern auch exotische Dinge wie JPop oder russischen Techno sofort findet. Musik, die man sonst nie im normalen Laden finden würde. Spotify geht da schon in die richtige Richtung. Aber natürlich nicht in Deutschland. Spotify ist eine Art Wunschradio. Man hat eine der größten Musikdatenbanken der Welt, kann sofort nach einem Lied suchen, spielt dieses als Stream ab. Sämtliche Musikfirmen unterstützen das Format und lizensieren die Rechte für ihre Musikstücke. Für einen monatlichen Beitrag kann man dann so viel Musik hören wie man möchte und zwar genau die Musik, die man mag. Klingt doch himmlich. Natürlich ist Deutschland bislang aussen vor, denn wir haben da immer noch eine gewisse Verwertungsgesellschaft namens GEMA, die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Ist man ein rechtschaffender Künstler, meldet man sich bei der GEMA an und jedes Mal, wenn ein Lied im Radio gespielt wird, im Fernsehen ein Musikvideo läuft oder auf einer öffentlichen Party ein Lied im Hintergrund läuft, fließen Gebühren an die GEMA. Dieses eingenommene Geld wird dann wiederum verteilt an die Künstler. Theoretisch eine gute Institution: Auch Künstler, die ausserhalb des Rampenlichts und früher mal den einen oder anderen Hit hatten, können durchaus mit Tantiemen rechnen. Doch, das Geschäftsmodell ist alles andere als transparent, wie das Geld verteilt wird, und stellenweise schon krakenhaft, wenn Autohäuser schon darauf achten müssen, dass sie nicht nur GEZ- sondern auch GEMA-Gebühren entrichten „dürfen“, und das selbst dann wenn es nur in den Vorführwagen Autoradios vorhanden sind. Natürlich haben wir der GEMA ja auch zu verdanken, dass es auf youtube praktisch keine Musikvideos mehr gibt, selbst wenn diese von den offiziellen Musikfirmen oder direkt von Künstlern selbst hochgeladen wurden. Führt man sich vor Augen, was das bedeutet, sieht man die deutliche Ironie: Musikvideos sind eigentlich prinzipiell gesehen Werbefilme für Musikstücke, um diese schmackhaft für den Kunden zu machen. Der Kunde geht dann in den nächsten Laden (oder Onlineladen) und kauft sich dann die entsprechende CD. Der Künstler ist glücklich, weil sein Video oft gesehen wird, seine CD gekauft wird und der Musikhändler und die Musikfirma, die den Künstler vertritt sind auch glücklich. Was passiert in Deutschland? Der Musikfan geht auf youtube, sucht den neuesten Titel und sieht dann:

Was defakto eine Art Werbeverbot ist… Ist das Lied jetzt gut oder schlecht? Kann man nicht sagen, man muss woanders rumsuchen. Immer häufiger bekommt man dann zu sehen, dass man zwar ein bestimmtes Video sehen könnte, wenn man sich doch nur in einem anderen Land befinden würde. Schließlich hat man ja Angst, dass die lokale Verwertungsfirma kein Geld verdienen könnte… WENN es denn dort auch veröffentlicht werden sollte.

Wir sehen also, dass das freie Netz durch lokale Rechteinhaber, veraltete Geschäfts- und Vertriebsmodelle und DRM-Maßnahmen bislang stark beschnitten wird und selbst legal zahlende Kunden stellenweise nicht in der Lage sind, ihre Musiksammlung lückelos zu vervollständigen. Die Musikindustrie ist dabei eigentlich schon eine Art Vorreiter im Netz, denn Musikdateien waren und sind wegen ihrer kleinen Dateigrößen schnell tauschbar. Doch dank schneller Internetzugänge werden auch Filme und Fernsehserien im Netz angeboten und selbst Computerspiele, die mittlerweile mehrere DVDs füllen, sind dank Breitbandanschluss schnell bei Steam oder ähnlichen Downloadportalen zu erwerben. Und seitdem auch immer mehr eBooks verkauft werden, müssen sich auch die großen Bücherverlage mit neuen Verkaufsmodellen befassen. Doch es zeigt sich auch hier: Die Preisfindung ist nicht wirklich ersichtlich. Schauen wir uns mal den Produktionsweg eines Buches an: Ein Autor schreibt ein Manuskript für ein Buch und schickt dies seinem Verlag. Der Verlag lässt dann das Buch in großen Mengen drucken. Die gebundenen Bücher werden dann vertrieben an die Buchhändler, wo sie dann verkauft werden. Dabei gilt in Deutschland der besondere Fall der Buchpreisbindung. Der Preis eines Buches wird dabei festgeschrieben für alle Buchhändler und ist überall gleich. Ich bin mir sicher, gäbe es keine Buchpreisbindung, würde es wohl auch viele wöchentliche Sonderangebotsflyer von Thalia oder Bock & Seip geben, wie man sie von Media Markt oder Saturn her kennt. Überlegt man sich nun, dass eine eBook-Variante eines aktuellen Taschenbuchs weder Papier benötigt (Produktionskosten für Papier und Druck), kein Vertrieb und auch kein direkter Verkauf beim Händler erfolgt, sieht man schon, dass bei einem solchen Vertriebsweg wesentlich weniger Produktionskosten anfallen. Klasse, das muss sich doch sicherlich im Preis bemerkbar machen… eben nicht. Denn eBooks kosten eigentlich genauso viel wie im Handel. Vielleicht 1-2 Euro weniger, aber trotzdem ist ein virtuelles Buch genauso teuer wie ein gebundenes Buch. Doch auch bei DVDs, Blu-rays und auch Computerspielen sieht man, dass die virtuellen Wertgegenstände, die man online erwirbt, stellenweise deutlich teurer sind als ihre physikalischen Pendants. Auch wenn diese mit großen Verpackungen daherkommen, mit Anleitungen, Installations-DVDs, die von den großen Presswerken an die ganzen Händler verteilt werden. Eigentlich sollten virtuelle Güter billiger sein, oder? Denn eigentlich sollte das Prinzip Angebot und Nachfrage durch virtuelle Güter auf den Kopf gestellt werden. Nehmen wir zum Beispiel ein wissenschaftliches Fachbuch. Es gibt verschiedene Verlage für wissenschaftliche Fachbücher und aufgrund ihres vergleichbaren kleinen Publikums von Studenten, Lehrenden und Universitätsbibliotheken werden die Bücher in einer vergleichsweise kleinen Auflage gedruckt. An den Unis ist daher die Nachfrage recht groß, weshalb die Spezialbücher durchaus schon mehr als 50 Euro kosten. Je spezieller das Fachthema wird, desto höher wird der Preis. Bücher zu Konferenzen können durchaus schnell im dreistelligen Bereich kosten. Natürlich haben die meisten Universitäten einen Onlinezugriff auf die meisten Onlinepublikationen, was gut für die Studenten ist, aber sobald man ausserhalb des IP-Bereichs der Uni ist, hat man ein kleines Problem. Kauft man sich deshalb irgendwann mal direkt ein solches Fachbuch, legt man schon gleich ein kleines Vermögen hin. Aus diesem Grund hat Apple vor kurzem eine Fachbuchoffensive gestartet, in denen die meisten wichtigen Verlage ihre Fachbücher zu einem Kampfpreis bis zu 15 Dollar anbieten. Überlegt man sich, dass Onlinebücher keinem physikalischen Nachfrageprinzip unterliegen, muss man das gesamte Prinzip von Angebot und Nachfrage überdenken. Künstlerische Werke wurden bis vor wenigen Jahren rein physikalisch produziert: Bücher auf Papier, Filme auf DVDs, Musik auf CDs. Das Angebot der Ware wurde geregelt durch die jeweilige Auflage eines Werkes. Wird ein Werk schnell ausverkauft, wird die Ware nachproduziert: Die Nachfrage ist hoch und bei einer hohen Auflage, ist der Preis auch vergleichsweise niedrig. Begrenzt wird dies nur durch die physikalische Beschränkung der Auflage. Und ja… bei einem rein virtuellen Vertrieb gibt es genau diese Beschränkung nicht. Die Ware ist prinzipiell unendlich oft verhanden, denn bei einem Onlinekauf kopiert man sich eigentlich nur das Werk auf seinen eigenen Rechner. Wie oft stand man schon im Media Markt fragend vor den DVD-Verkaufsständen, weil eine neue DVD bereits ausverkauft ist. Passiert das auch in einem Online-Verkaufshandel? Nein! Denn es gibt keine physikalische Kontigentierung der Ware. Wieso sollte dann also wissenschaftliche Fachliteratur einen Haufen Geld kosten? Das Argument der geringeren Auflage fällt da schon mal direkt flach. Und natürlich gewinnen Verlage für wissenschaftliche Fachliteratur mehr Kunden, wenn ihre Bücher billiger sind: Studenten, die ja bekanntlich nicht sonderlich viel Geld haben, können sich ihre Fachbücher direkt leisten. Man braucht nicht mehr unbedingt in eine Bibliothek zu gehen, weil das Buch so teuer ist. Und da die meisten Fachbücher eh so schwer sind, dass man damit einen schweren Schädelbasisbruch hinbekommt, wenn man mit einem Buch einem Gegner eine überzieht, sind auch die Taschen nicht mehr so schwer. Man hat einfach seinen eReader, der die gesamte Bibliothek beinhaltet und das wars. Tolle Idee, wenn man ein amerikanischer Student ist, denn die deutschen Fachverlage wie Springer, Berlin oder Vieweg Teubner verlangen natürlich immer noch im iBookstore die gleichen Preise wie ihre gebundenen Bücher, stellenweise mehrere Hunderte Euro. Irgendwas stimmt hier doch nicht, oder?

Im Prinzip könnte man als Autor natürlich logischerweise sagen, dass man in so einem Onlinebuchladen durchaus direkt sein neues Buch vertreiben kann, OHNE einen Verlag als Mittelmann zu haben, die Vertriebskette zwischen Künstler und Kundschaft wird immer kleiner. Aus diesem Grund ist der aktuelle Schritt von Apple, dass man mit einem iBooks Creator Programm direkt selbst Bücher schreiben und vertreiben kann, sehr konsequent. Auch wenn man sich in den AGBs des Programms anfangs etwas falsch ausgedrückt hatte. Klar, Verlage haben immer noch eine gewisse Medienpräsenz, können ein Werk immer noch besser vertreiben als eine Einzelperson. Aber dennoch: Normale Menschen können nun selbst ihre eigene Kunst erstellen und anderen Leuten zur Verfügung stellen. Und auch daran direkt verdienen. Doch stellt man sich eine Welt vor, wo Künstler direkt ohne Mittelsmänner von Verlagen, Firmen, Sendern oder Künstlergemeinschaften ihre Kunstwerke anbieten, bleibt eigentlich unterm Schnitt viel mehr für den Künstler übrig. Der Künstler ist unabhängig und kann auch ohne zusätzliche Beeinflussung durch eben diese Mittelsmänner freier arbeiten. Eigentlich eine ideale Vorstellung. Doch reaktionäre Wirtschaftszweige, Lobbyarbeit und veraltete Wertvorstellungen machen diese Idealvorstellung nicht nur zunichte, sie bedrohen auch noch die freie Meinungsäußerung. Und damit sind wir dann bei SOPA, PIPA und ACTA angekommen. Da ich aber jetzt schon zu viel geschrieben habe, habe ich mich dazu entschlossen, diesen Beitrag in mehreren Teilen zu veröffentlichen und möchte dies fortführen und mich dann näher mit diesen drei Akronymen beschäftigen…

Ich finde du gibst dich hier mit Themen ab, die es eigentlich nicht verdienen groß ausgeführt zu werden. Es finden sicher viele uninformierte Debatten statt, die von Halbwissen und Vorurteilen nur so strotzen aber diesen Menschen wird Aufklärung auf einer Seite nicht helfen alles zu verstehen. Es ist irgendwo ein Kampf gegen Windmühlen.

[…] ich mich gestern sehr ausführlich mit der aktuellen Medienlandschaft auseinander gesetzt hatte und den teilweise […]